网球运动,这项看似优雅实则激烈的竞技项目,在聚光灯下展现的是选手们行云流水般的击球动作,而在聚光灯照不到的地方,则是无数个日夜的耐力积累与体能储备。当观众为一场持续四小时的五盘大战惊叹不已时,很少有人意识到,支撑这些精彩对决的不仅是技术层面的精湛,更是科学系统的耐力训练体系。现代网球已从单纯的技术比拼演变为体能、心理与技术的三重考验,而耐力作为体能的核心要素,正成为决定比赛走向的隐形冠军。

网球运动的耐力需求具有鲜明的项目特异性。不同于马拉松运动员需要维持长时间稳定的能量输出,网球选手面临的是间歇性高强度运动与短暂恢复交替进行的独特模式。研究表明,一场高水平的网球比赛中,运动员平均每分球之间有20-25秒的休息时间,而每个回合的平均持续时间仅为8-10秒。这种"爆发-休息-再爆发"的循环对运动员的有氧与无氧能量系统提出了双重挑战。有氧系统负责回合间的快速恢复,而无氧系统则支撑着每个回合内的爆发性移动和击球。科学训练的第一步,正是理解这种能量代谢的复杂互动,从而设计出针对性的耐力提升方案。

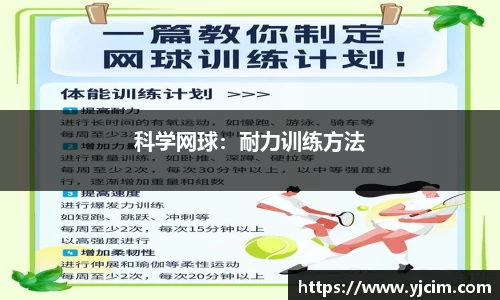

基础耐力构建是网球运动员体能发展的根基。长距离慢跑作为传统耐力训练手段,其价值在于扩充运动员的"能量储蓄池"——提升最大摄氧量(VO2max)和增强心肺功能。然而,单纯的长跑训练无法满足网球运动对快速能量转换的特殊需求。因此,现代训练科学提倡将长跑与法特莱克训练法(变速跑)相结合,在60-75%最大心率区间进行间歇性负荷,这更贴近比赛实际需求。值得注意的是,基础耐力训练应占总训练量的30-40%,过度强调会导致爆发力流失,这是许多教练员容易陷入的误区。

专项耐力训练将普通耐力转化为网球场上实实在在的竞技优势。多方向间歇训练模拟比赛中的各种移动模式——前后冲刺、横向滑步、交叉步移动,在保持技术动作不变形的前提下提升移动效率。瑞士球训练、平衡垫练习等不稳定平面训练,则能增强核心肌群在疲劳状态下的稳定性。更为关键的是"技术-耐力结合训练",如在完成一组高强度多球练习后立即进行发球或网前截击,这种在疲劳状态下维持技术准确性的能力,往往是职业选手与业余爱好者的分水岭。研究数据显示,职业选手在比赛末段的非受迫性失误率仅比开局增加12%,而业余选手这一数字高达45%,差异正源于专项耐力的系统训练。

恢复与监控是耐力训练中不可忽视的科学环节。现代生物力学分析系统可以精确测量运动员在疲劳状态下的步态变化和击球动作变形点,据此调整训练负荷。心率变异性(HRV)监测则能客观评估运动员的恢复状态,避免过度训练。营养补充方面,职业选手会在训练后30分钟的"黄金窗口期"摄入碳水化合物与蛋白质比例为3:1的恢复饮品,加速糖原储备再生。睡眠作为最自然的恢复手段,也被纳入科学训练体系——许多顶级选手会使用睡眠追踪设备确保获得足够的深度睡眠时间。这些细节的积累,构成了耐力提升的"最后一公里"。

从运动科学视角看,网球耐力训练是一场对抗熵增的持久战。每一次训练都是在与体能衰退的自然趋势抗争,通过科学的刺激-恢复-适应循环,构建起比赛末段依然能保持技术稳定的身体资本。当年轻选手问及如何在大满贯五盘大战中保持专注时,名将纳达尔的回答意味深长:"你无法在比赛当天变出耐力来,它只能来自之前千百次训练中积累的每一滴汗水。"这正是网球耐力训练的本质——它不仅是身体的锻造,更是意志的锤炼,是科学方法与人文精神的完美融合。在这个数据至上的时代,我们测量心率、分析步频、计算能量消耗,但最终决定比赛走向的,依然是那些无法完全量化的坚持与决心,是科学训练框架下永不熄灭的求胜欲望。